遅ればせながら、今年の文化祭(6/21~6/22)の報告です。

そもそも地球科学研究部(略して地科研)とは何か

一応天文部に所属する組織ですが、現状では66K高2のみで構成された、地学が好きな人々の同好会です。

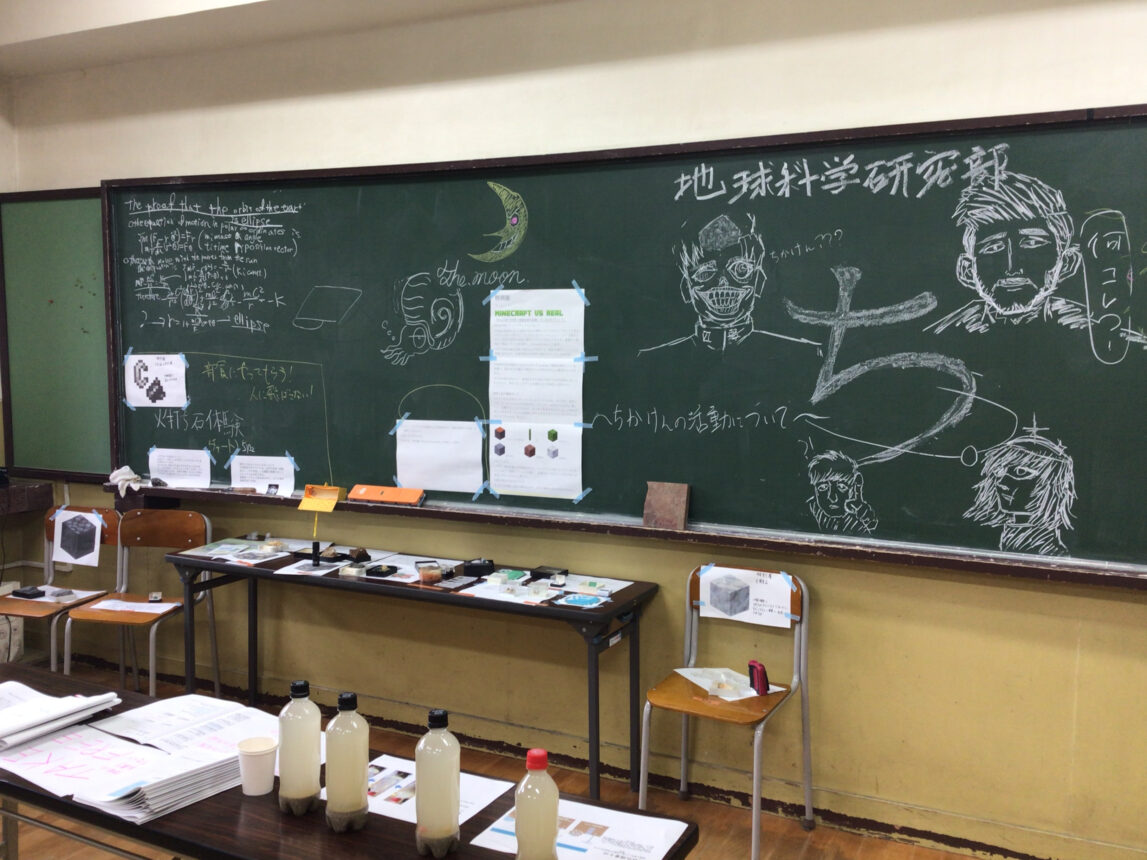

今年の文化祭のサークルで何を行ったか

①コリオリ力体験装置の実演

②テトラポッドによる消波効果の比較実演

③岩石・鉱物・化石の展示

④弁当パックのフタを用いた立体山模型

⑤ペットボトルで液状化現象を理解する

⑥地学に関する同人誌(「ドキドキ気象学」「かつて存在したであろう地学部について」)の作成・配布

⑦火山のマグマの粘性の違いに着目した噴火実験@前庭ステージ

⑧30分授業(小学生向け)「地球の果てまでイッテQ!」@広報の部屋

文化祭準備(春休み~当日の朝)

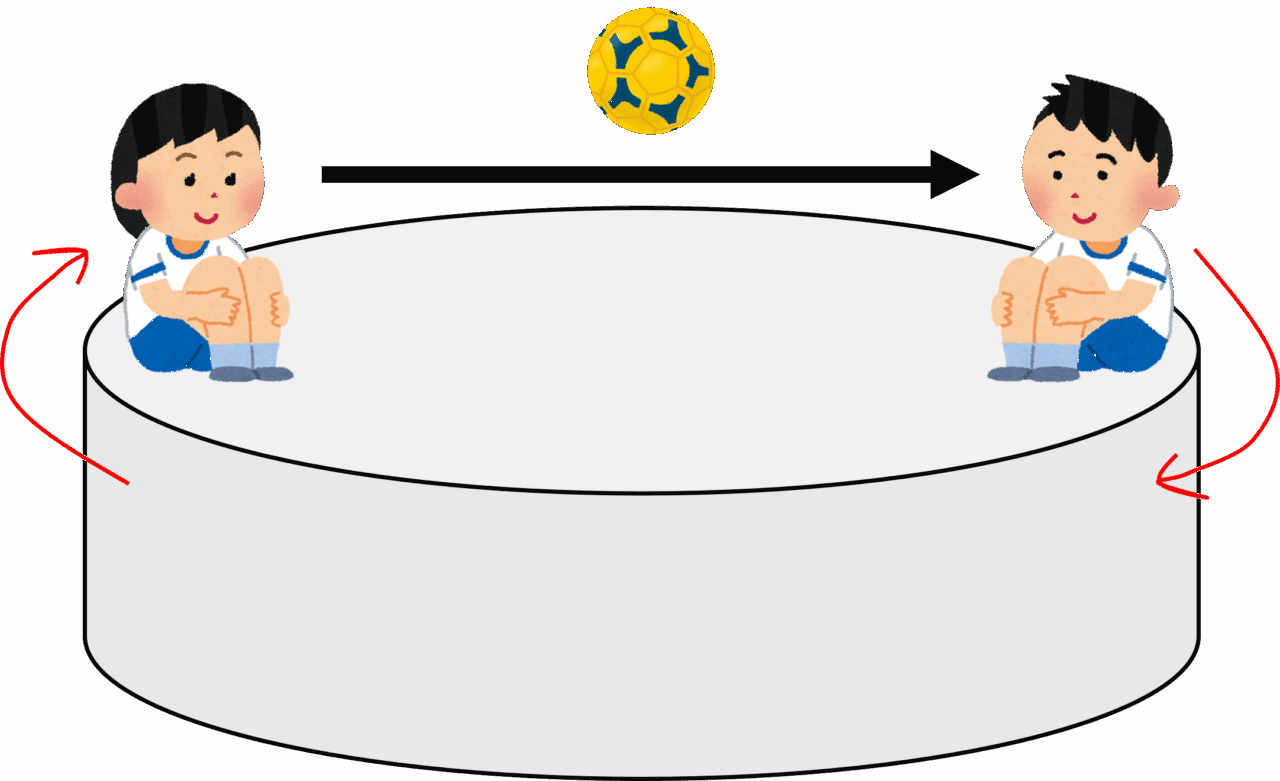

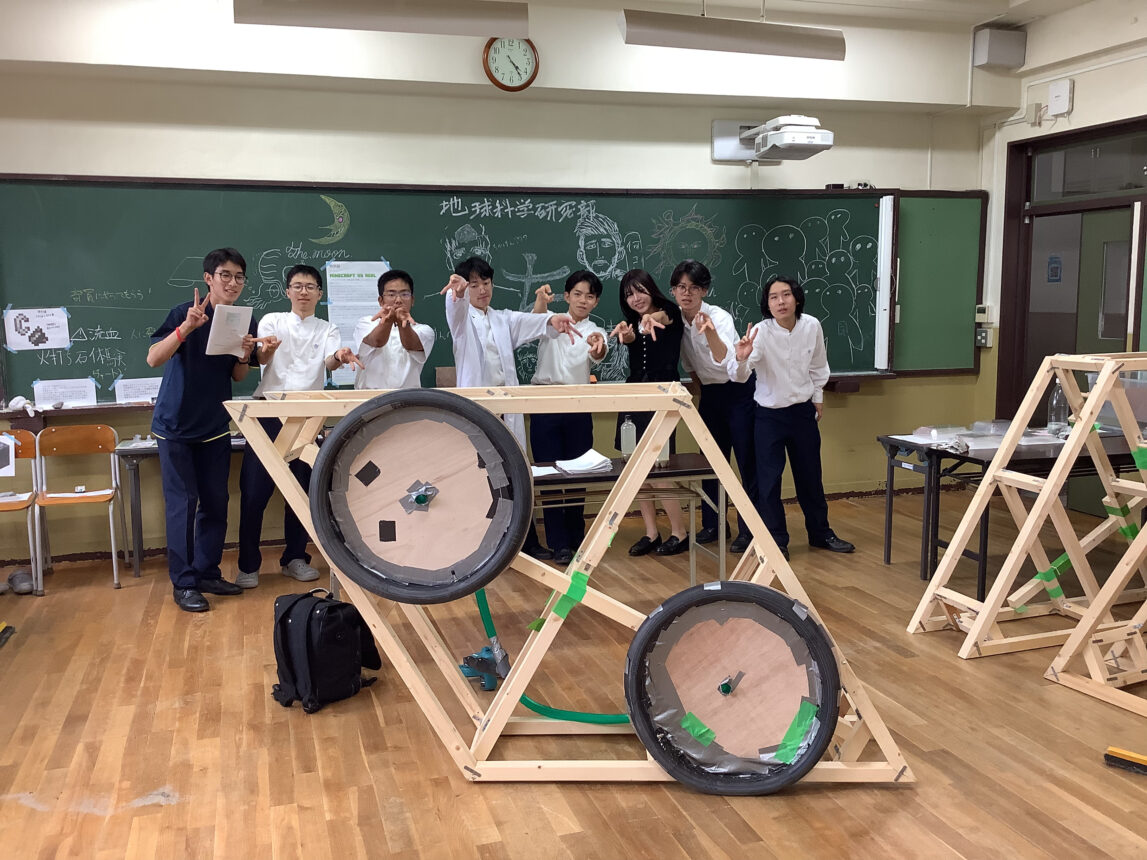

今年の目玉となるのは、以前から作りたいとの声があった「コリオリ力体験装置」です。コリオリ力(転向力)とは、地球が自転していることによって生じる見かけの力です。回転している系にいる人から見ると、動いている物体の進む方向が曲げられているように見えます。身近な例を挙げると、台風が渦を巻いているのはこのコリオリ力によるものです。

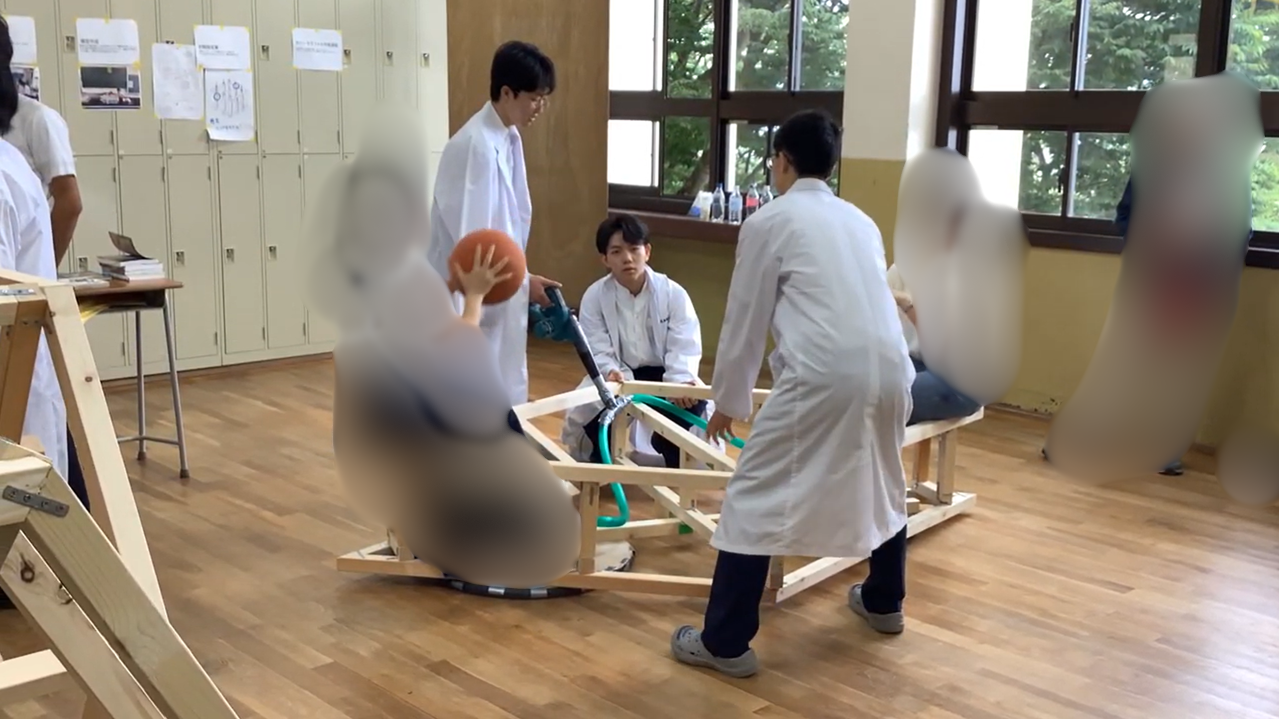

私たちは、下図のように、人が乗った状態で回転する装置を作ろうと考えました。この装置の上にいる人は正面の人にボールを投げることで、ボールの軌道が曲がるのを体験できます。この装置の作成にあたっては、https://www.toray-sf.or.jp/awards/education/pdf/h08_07.pdf を参考にしました。

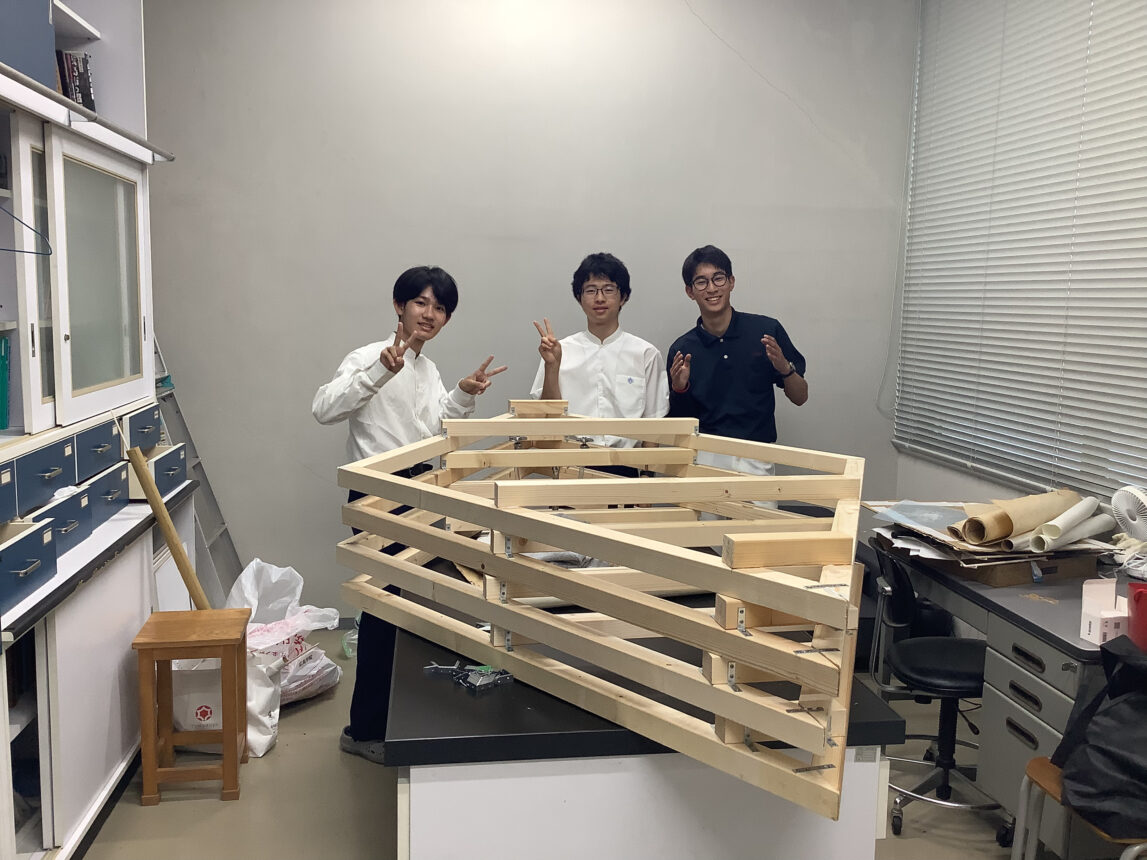

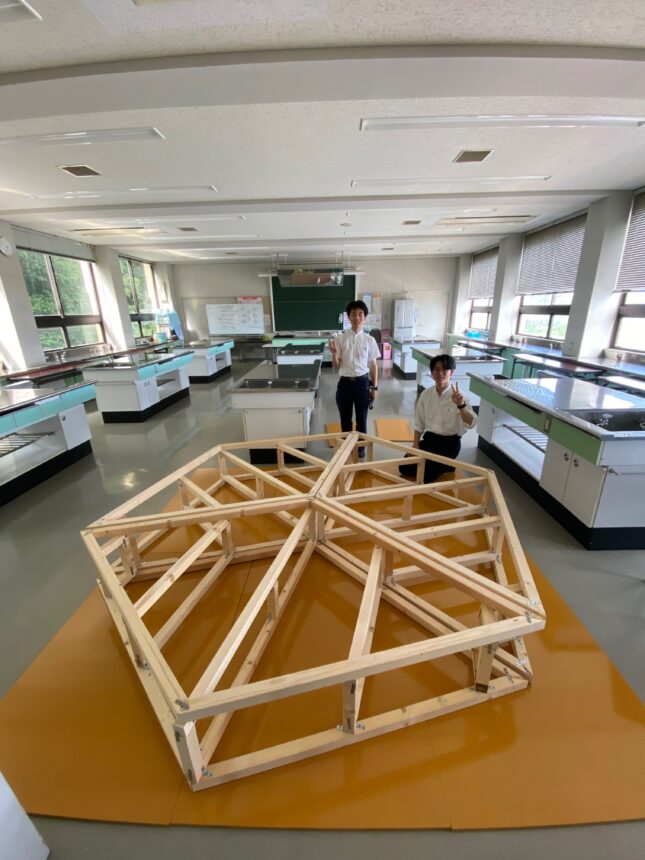

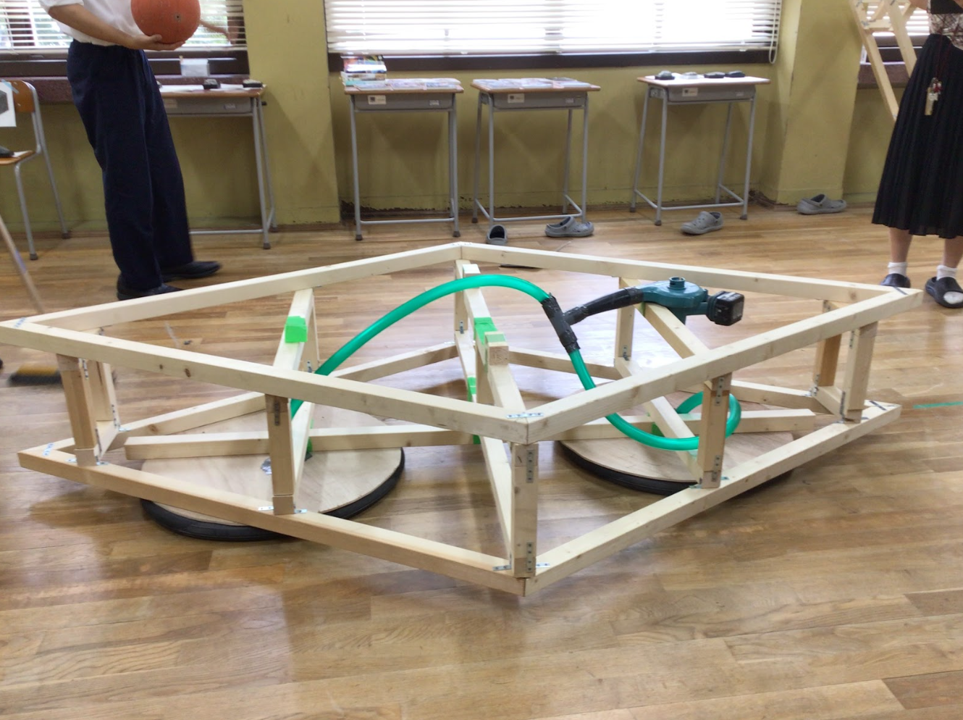

6人の人間が載ることを想定して、土台は丈夫な角材で組み、重量を緩和するホバークラフトを取り付けて人力で回します(本当はモーターで回転させる予定でしたが、時間切れでした)

以下、苦労の日々の記録です。木材の買い出しやカットなどに関して、保護者の皆様・先生方・校務さんに多大なご協力をいただきました。ありがとうございました。装置製作が進むにつれて、ノコギリやインパクトドライバーを使いこなせるようになり、日曜大工スキルがめきめき上がっていきました。

当日の様子

当日は盛況でした。遊びにきてくださった方々にとって、このサークルでの体験が地学に少しでも関心を持っていただくきっかけになれば嬉しいです。以前文化祭におじゃまさせていただいたND清心地学部の皆様にも遊びにきていただき、交流することができました。

計画や準備はとても大変でうまくいかないことも多かったのですが、文化祭の日が迫るにつれて結束力が急激に高まっていき、最終的にはやり切ったという満足感が得られたのではないかと思います。思い出に残る高2の夏になりましたね。みんなよくがんばりました。