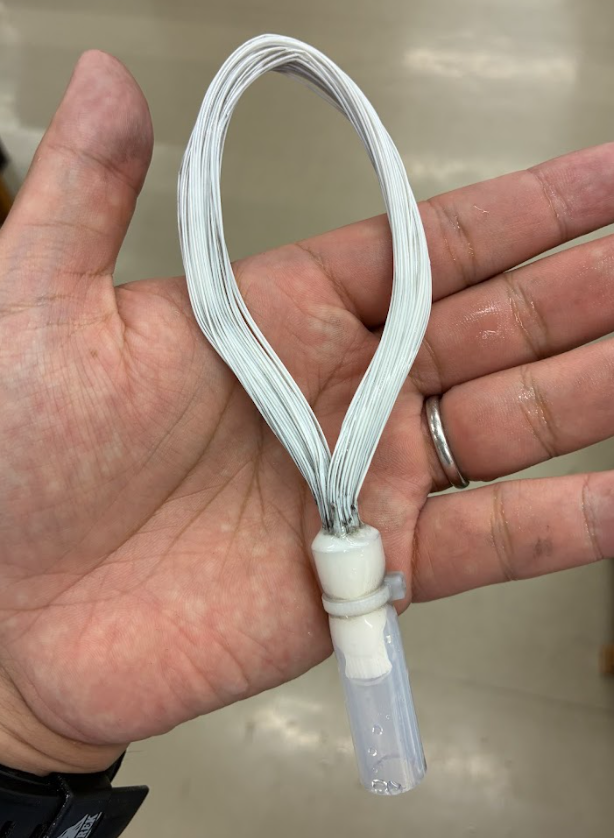

先日、東レの教材提供に申し込み、『中空糸フィルター』をお借りして、中1生達の化学実験をしましたのでご紹介いたします。

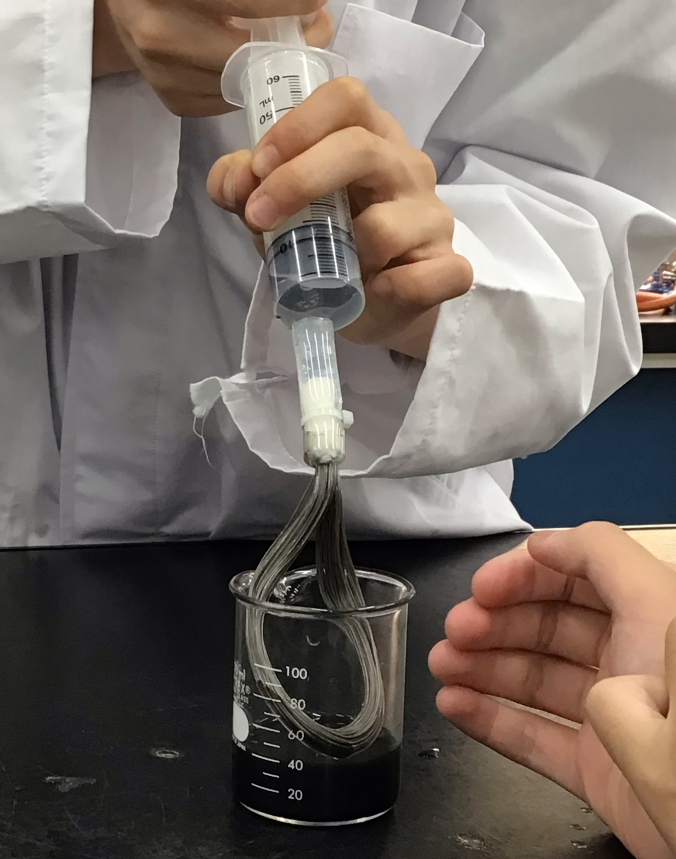

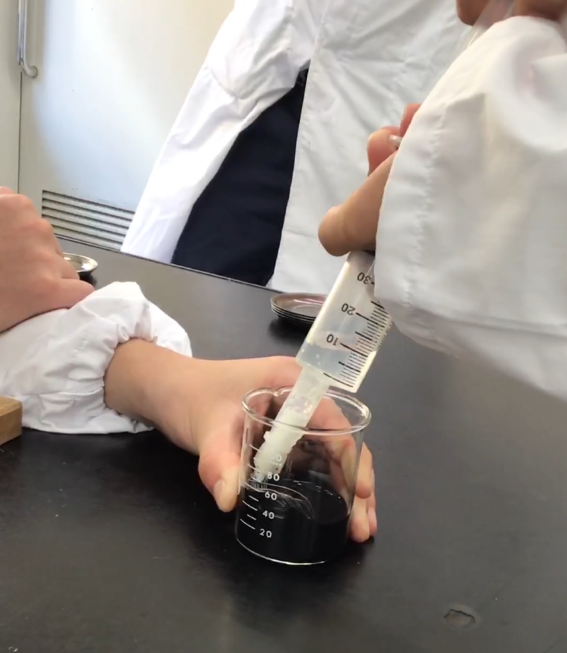

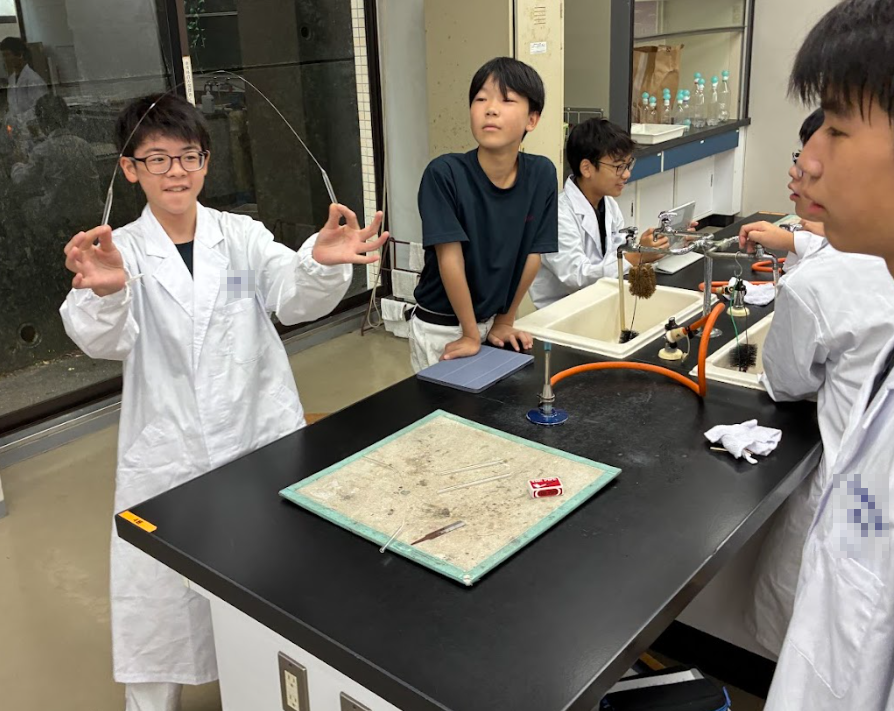

中1生徒達が一生懸命、注射器を引っ張っています。

注射器を引っ張ると、先端に取り付けた中空糸膜の微細な穴(今回は約0.01μm)から、水分子だけが通過して、きれいな水になります。理屈では分かっているものの、実際に目の前で水が浄化されている様子に生徒たちは驚いているようでした。

中空糸膜の原理は、ごくごく簡単に言うと、ふるいや、ろ過と同じですが、マイクロレベルやナノレベルの穴にすることで、低エネルギーで海水や泥水などから真水を作ることができたり(世界で安全な水を飲めない人は7億人近いそうです)、空気中のCO₂だけある程度分けることができるというように地球規模の問題を解決できる能力を秘めている最先端材料です。今回のフィルターは、実験操作のしやすさの観点から墨汁の色素や絵の具の色素といった不溶性の粒子の分離が限界でしたが、良い体験ができました。中学1年生たちには、実際の体験の中で化学を理解してもらいたいと思っていますし、化学を学んだその先のことや、社会の問題についても意識を向けてもらえたらと思っています。

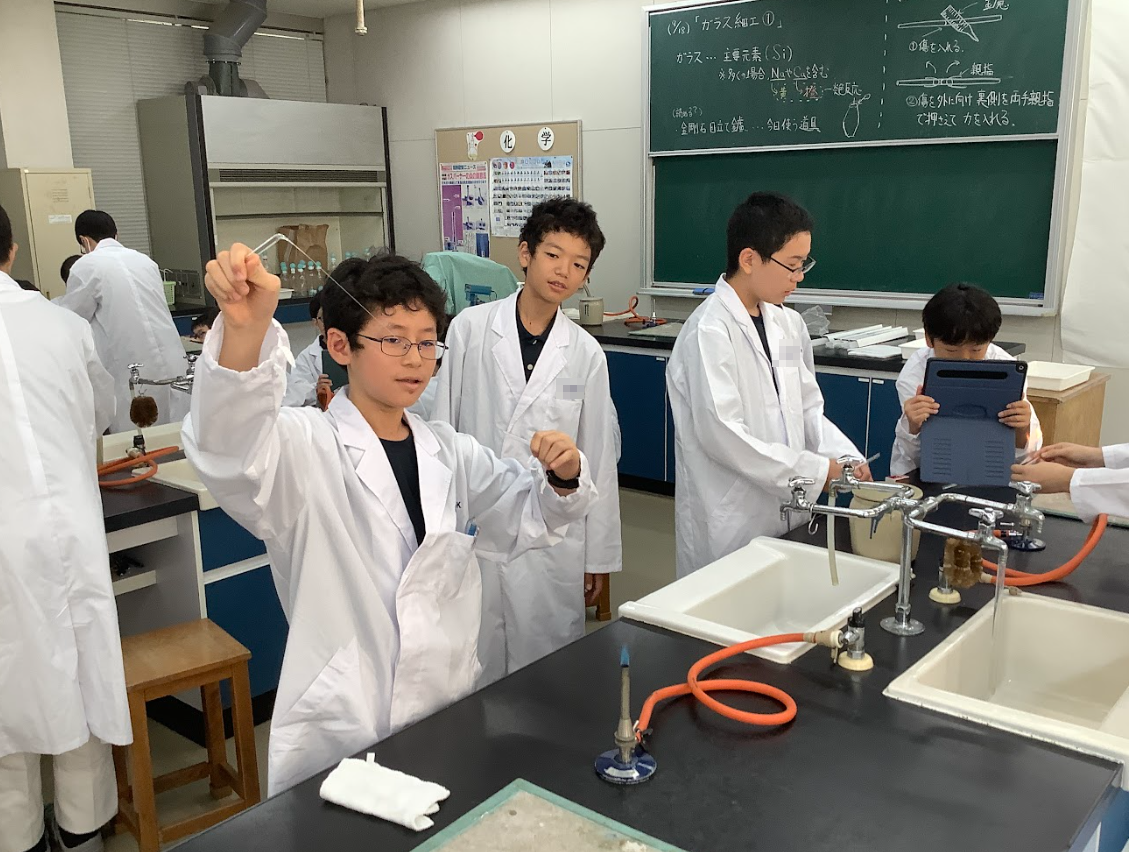

せっかくですので、2学期に行っている中1生の化学実験の様子をいくつかご紹介します。

水溶液と溶解や水分子に関する実験の様子です。飴を水に浸け、体積増加を測定するとともに、飴(穴が開いているのでパイン飴が最適です)が溶ける様子を観察しました。

物質の硬さや、物質の三態、ガスバーナーの使い方や構成元素に関する実験です。軟質ガラスをダイヤモンド鑢でカットし、加熱して伸ばします。数回行い、最終的には耐熱ガラスを加工してマイピペットを作成します。10数年前くらいからやっており、卒業生の中には、卒業後も作ったピペットを持っていることもあるくらい印象に残りやすい実験の一つです。

最後は、夏休みの宿題で作ってもらった塩の結晶です。

種結晶の作り方を生徒達に紹介していたところ、

コツをつかんだ生徒が、1㎝超えの塩の結晶を作っており、感心しました。塩の結晶以外にも、授業の中で得たきっかけを、学院の6年間の中でどんどん育てて成長していってください。